当前位置:首页 > 毛应翠德育名师工作室> 文章

聚焦课程故事 共研儿童发展

——江宁区学前教育(毛应翠)“德育名师工作室”第五期研修活动报道

发布时间:2022/12/23 22:12:28 作者:admin 浏览量:1807次

工 作 简 报

(第5期)

南京市江宁区学前教育(毛应翠)“德育名师工作室” 主持人:毛应翠

聚焦课程故事 共研儿童发展

——江宁区学前教育(毛应翠)“德育名师工作室”第五期研修活动报道

为进一步提升教师的德育课程设计和实施能力,促进工作室成员对儿童的观察、理解和支持,2022年12月19日,江宁区毛应翠德育名师工作室第五次研修活动如期而至。冬日暖阳驱严寒,教研聚力共成长。本次研修活动利用线上平台,通过在线分享的形式,以课程故事为抓手,认真践行课程游戏化理念,砥砺前行共成长。

聚焦儿童兴趣 邂逅课程故事

为了更好的贯彻落实《幼儿园保育与教育质量评估指南》文件精神和指导理念,助力工作室成员树立课程意识,智慧捕捉幼儿日常生活中的教育契机,有效推进课程落实。本次研修活动中四位教师结合自己的工作实例,为我们带来了精彩的课程故事分享。

由芳园西路幼儿园王静老师带来的小班课程故事《萌娃劳动进行曲》,围绕孩子们每次游戏结束后收拾整理玩具的“难题”展开,通过科学分析班级幼儿现阶段收拾整理能力,联系理论,与幼儿一起进行全方位的劳动体验。从劳动技能的学习,到讨论设置班级值日生,课程开展的每一步都离不开教师的观察与幼儿的充分参与,在不断尝试中,激发幼儿自我服务意识,从我能做到我想为别人做,培养幼儿互帮互助意识的同时感受劳动的快乐。

王艳老师带来的中班课程故事《神奇的冰》则是充分体现了《指南》中提出的“幼儿喜欢接触大自然,对周围的很多事物和现象感兴趣。”,尊重幼儿在冬日里的发现,把握教育价值,积极引导。与幼儿一起多感官、多层次、多方面的认识冰、创造冰、研究冰。充分发挥家园共育的力量,多通道的支持孩子们对冰的探究。生活中的教育,更需要我们老师用心去发现,王老师能敏锐的抓住冬季这一季节天气变化的契机,从孩子的兴趣出发,衍生出课程,让孩子在玩中学,增进了对大自然的喜爱之情,更从中有所收获。

“幼小衔接”是我们都不陌生的一个话题,而唐尚琦老师带来的大班课程故事《科学衔接 助力成长——以走“近”小学为例》则是与孩子们一起围绕小学展开了一次深入的沉浸式体验。从利用多种途径采访小学的哥哥姐姐到利用网络资源搜索信息,丰富幼儿对小学的了解,尝试打破幼儿对小学的刻板印象。但在认知再构的基础上,个别幼儿仍然对小学生活有不同的想法,尝试使用辩论这种语言表达形式,在辩论中倾听他人的意见,学会从不同的角度看问题。扩大幼儿之间的共识区。利用快乐咨询室、探秘小学、模拟课堂、创意搭建等一系列活动,消除幼儿与家长的不安情绪,科学愉快的向合格小学生靠“近”。

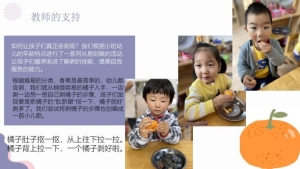

最后,由江晨老师带来的小班课程故事《剥剥乐》更是体现了小班幼儿的年龄特点,点心时间孩子的面露难色,午餐时间的放声大哭,原来孩子们并不是不想吃,而是没有掌握“剥”这个技能。授之以鱼,不如授之于渔。一日生活皆课程,生活里蕴藏着教育的无限契机。幼儿与教师围绕“剥”,开展了具有层次性的趣味体验,从一开始的剥橘子到剥鸡蛋、虾,逐渐提升难度,调动幼儿参与的积极性。一次剥东西的尝试,老师关注孩子的经验,尊重孩子的学习方式,孩子们在积极主动的探索中,锻炼了小手,增长了经验,获得了成长的自信!

点评指明方向 思考助力成长

活动的最后,工作室主持人毛应翠园长对四位老师的分享进行了总结与评价。毛园长首先肯定了本次分享的课程故事对幼儿发展的支持与价值。同时,毛园长强调了《纲要》中提到:“幼儿园课程内容的选择既贴近幼儿的生活来选择感兴趣的事物和问题,又有助于拓展幼儿的经验和视野既贴近儿童的生活”的原则,老师们要善于发现儿童日常生活的发现与思考,增强自身理论与实践相结合的能力。同时,教师作为幼儿日常生活中的旁观指导者,在日常工作中,要有发现儿童的慧眼,抓住一切教育契机,让幼儿大胆尝试、探索、创造,让幼儿愉快、自由的选择自己的生活方式和活动。

毛园长也强调了课程的生成一定是建立在幼儿已有经验和兴趣的基础上。在实施时,也要重视师幼互动经验的重构与整合,要有利于发展幼儿自主探究的能力,关注幼儿与教师一对一的交流。通过师幼良性的互动,与幼儿共同探究,营造良好的双向互动氛围,让我们的课程更有意义和价值。

本次研修活动是一次具有实效性的交流分享会,是成员们相互分享、相互交流、相互成长的过程,同时也提升了教师在课程实施过程中开展、推进、反思、总结的能力,为日后的课程建设提供了资源,为课程游戏化的实施积累了丰富的经验。我们要坚持以幼儿为中心,寻找贴近幼儿、贴近生活的课程资源,从幼儿兴趣点出发,灵活运用,不断地积累、完善、整理,走好课程故事的探索之路。

本期撰稿:王晨瑜,校对:王海霞,审核:毛应翠

附件 1:骨干学员心得选 附件 2:学员签到情况表

附件 1:骨干学员心得选

2022 年江宁区学前教育“毛应翠德育名师工作室”学员心得

品课程故事 做反思型教师

(江宁区翠屏山幼儿园 张文娟)

不论是陶行知的“生活教育论”、陈鹤琴的“活教育论”,还是当下课程的要求、幼儿的发展都要求我们要在生活中捕捉教育契机,立足本园的课程资源、从孩子的生活出发,跟着孩子的脚步去发现去探索。12月19日下午参加了江宁区毛应翠德育名师工作室开展的“聚焦课程故事 共研儿童发展”的活动,聆听了四位老师分享的课程故事以及主持人毛应翠的点评和总结,感受颇深。

一、课程的来源是儿童的生活

不论是“萌娃劳动进行曲”还是“剥剥乐”,都是来源于孩子的生活,也就意味着我们需要充分挖掘身边的资源,根据幼儿的兴趣、需要和实际活动情况开展有意义有价值的活动。因为只有这样才能让幼儿在真实的环境中开展更真实、更生动、更有意义的活动。也就是说“生活”和“活动”是幼儿园课程中不可或缺的学习方式。

二、课程的开展是基于儿童已有经验,提升新经验的过程

听了四位老师娓娓道来的诉说,我对课程的意识更加增强了:课程是在实施中随着孩子的原有经验和体验逐步调整的过程。课程需要解决的最基本的问题就是从儿童现有的经验和生活出发,把各领域的学科知识还原为儿童最为直接和个人的经验,并依照儿童的发展速度以适当的时机去建构他们的经验。我深深感受到课程的来源其实就是丰富的有准备的环境—-幼儿的问题行动——教师的观察、追随、支持和引导——幼儿的学习发展,经验的扩展提升—教师的启发和提升。

三、课程故事是提升教师课程意识的重要途径

四位老师的分享让我深深意识到幼儿园课程故事本质上是一种教育实践叙事,它是师幼共建的过程,是基于幼儿感兴趣的事件,通过生活化、游戏化的方式持续、系统地探究和学习的过程,是幼儿不断发现问题和解决问题的过程。它不仅能生动的呈现幼儿的学习与发展,更重要的是能促进我们老师不断反思,促使我们从课程的角度审视和幼儿一日共同生活中看似司空见惯的小事,发现其中蕴含的教育意义,从而促进自身成长。王艳老师分享的“神奇的冰”从身边的现象出发让我看到老师在过程中对孩子问题探究的持续性支持,层层递进;唐尚琦老师的“科学衔接 助力成长”基于幼儿对幼小衔接实际心理的了解,通过和孩子一起准备上小学的物品,利用家长资源共同设计、绘制去小学的路线图等,巧妙的让孩子们渐渐的不害怕上小学从而喜欢上小学。

总而言之课程故事是一种回顾,一种反思,更是一种研究。只有在与幼儿共同生活的过程中用温暖的互动关注幼儿,用专业的力量追随幼儿,才会自然“生长”出精彩故事。相信在毛应翠德育名师工作室的指引下我们定能做一个孩子背后有智慧的助推者,让课程故事落地开花。

关注幼儿,共研共生

(江宁区翠屏山幼儿园 赵娴铭)

2022年12月19日的下午,虽然孩子们因为疫情暂停入园,但是毛应翠德育名师工作室的小伙伴们,仍然在线上相约,通过一个个生动的案例分享、交流研讨,一起聚焦课程故事,共研儿童发展。

此次活动内容丰富,四位老师通过自己的亲生实际,用生动的案例、深刻的反思将课程故事娓娓道来,我感悟颇深。不管是王静老师的“萌娃劳动进行曲”,还是江老师的“剥剥乐”,都是从小班幼儿的生活入手,结合《指南》精神,基于小班幼儿的年龄特点,开启了一段劳动探究之旅。在对照《幼儿园入学准备教育指导要点》后,我深切感受到了两位老师心中有幼儿,心中有目标件,他们用理论指导着自己的教育实践,针对性的跟随幼儿,支持幼儿的探究学习。课程来源于生活,生活中的一草、一木皆是可以探究的资源,在聆听完王艳老师的课程故事后,我更深切地感受到资源的有效性。

虞永平教授说过,从幼儿园到小学,不是翻山越岭,不是跳跃大沟深壑,也不是进入天壤之别的生活,而是童年生活的一种自然延伸和过渡。聆听完唐老师的课程故事,我深刻理解了这句话的意义。主题实施的根本目的是为了做好幼小衔接工作,帮助幼儿做好生理、心理上的准备。在疫情背景下,“幼小衔接”迎来了极大的挑战。虽然无法实地观摩体验小学生活,但面对变化的世界,唐老师尝试“创新”,让幼儿能够向小学靠近一点,再靠“近”一点。通过各种互动,让幼儿逐步提升和完善自己各方面的能力,从而为升入小学做好准备。

总体来说,只要善于发现幼儿的需要,及时给予有效支持,课程便会自然而然地产生,课程的价值也就由此显现。此次活动不仅有效地搭建了教师展示和沟通交流的平台,也提升了教师在课程实施中对主题开展、推进和效果的反思、总结能力,为下阶段更好开展课程积累了丰富的经验。

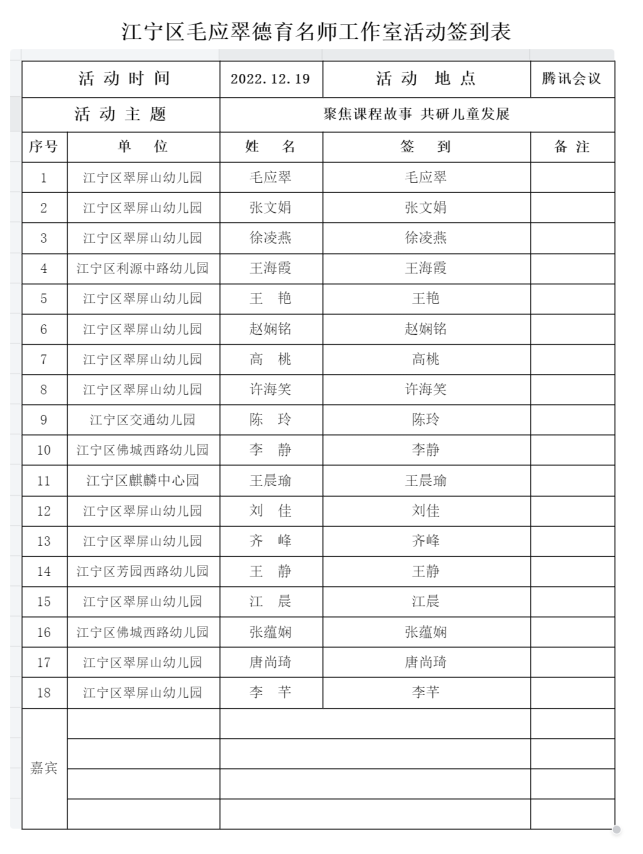

附件 2:学员签到情况表

2022 年江宁区学前教育“毛应翠德育名师工作室”学员签到表